炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

文|翠鸟资本

6月18日,上交所官网显示,上海超导科技股份有限公司(下称“上海超导”)的科创板IPO申请正式获得受理,主承销商为中金公司。公司拟公开发行不超过9198万股,拟募资金额12亿元,募集资金拟用于上海超导二代高温超导带材生产及总部基地项目(一期)。

公开信息显示,上海超导是一家专注于高温超导材料研发、生产和销售的高新技术企业,是全球领先的高温超导材料生产商之一。高温超导材料凭借其特殊的物理特性,可广泛应用于可控核聚变、超导电力、大科学装置、高端制造、先进医疗及高速交通等领域。

股权结构上,上海超导无控股股东、实际控制人,第一大股东为精达股份,持有公司18.15%的股份,精达股份及其一致行动人徐晓芳、徐钦、李景林合计持有公司22.38%的股份,第二大股东共青城超达持有公司10.92%的股份,其他股东不存在持股比例超过10%的情形。

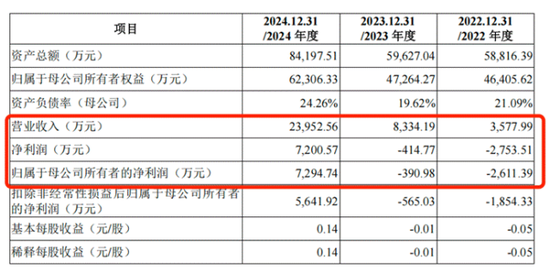

在2024年营收和净利润双双大增后,上海超导选择了“预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的上市标准。然而,仔细阅读上海超导的招股书,却不难发现,上海超导也面临着产品大规模产业化进程滞后、客户集中度高以及毛利率可持续性存疑等问题。

核心产品产业化进程缓慢

上海超导聚焦于高温超导材料领域,其核心产品第二代高温超导带材,凭借卓越特性在行业内确立了领先地位,它已成为国际上仅有的两家能够实现批量年产千公里级以上第二代高温超导带材的企业之一,其在国内市场更是独占鳌头,市场占有率超过 80%,并在 2022- 2024年连续三年稳居榜首。

招股书显示,2022-2024年,上海超导实现营业收入分别为3577.99万元、8334.19万元、2.4亿元;对应实现归母净利润分别约为-2611.39万元、-390.98万元、7294.74万元。

从市场规模来看,高温超导材料行业前景广阔。赛迪数据显示,2024 年全球高温超导材料市场规模达到7.9亿元,较上一年度同比增长 77.3%,预计到 2030 年,该市场规模将突破百亿大关,达到105.0亿元。在产业链中,高温超导材料行业处于中游位置,上游依托矿产资源,下游应用则集中于强电和高场领域,如备受瞩目的可控核聚变、大科学装置以及电力行业等。

尽管前景诱人,但上海超导产品的大规模产业化进程却面临诸多挑战。目前,高温超导材料在下游的诸多关键应用领域,如可控核聚变、超导电力、超导磁控单晶炉等,仍处于“研究验证”或“示范推广”的初期阶段。

以可控核聚变领域为例,这一被誉为人类终极能源的技术,全球目前正在运行的全超导装置仅有4台。去年成功点亮的“洪荒 70”,作为全球唯一一台采用全高温超导材质建造的托卡马克装置,其商业化进程依旧漫长。能量奇点创始人、CEO 杨钊表示,预计到2035年,中国才可能迎来可控核聚变发出的第一度电。

全球范围内,可控核聚变的商业化进程普遍预计在2035年之后。超导电力项目则受到电网投资周期的显著影响,需求释放节奏极不稳定。国际热核聚变实验堆(ITER)项目多次延期,国内商业化核聚变公司如能量奇点,虽然发展迅速,但单台装置订单规模尚未形成稳定、持续的市场需求。

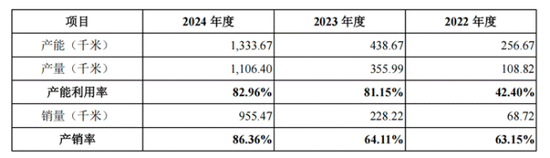

这种下游应用的滞后直接反映在上海超导的产能利用和产销数据上。2022年,公司产能利用率仅为42.4%,处于较低水平。即便到了2024年,产能提升至1333.67千米,产量达到1106.40千米,产能利用率也仅提高到82.96%,而销量更是只有955.47千米,产销率为86.36%。

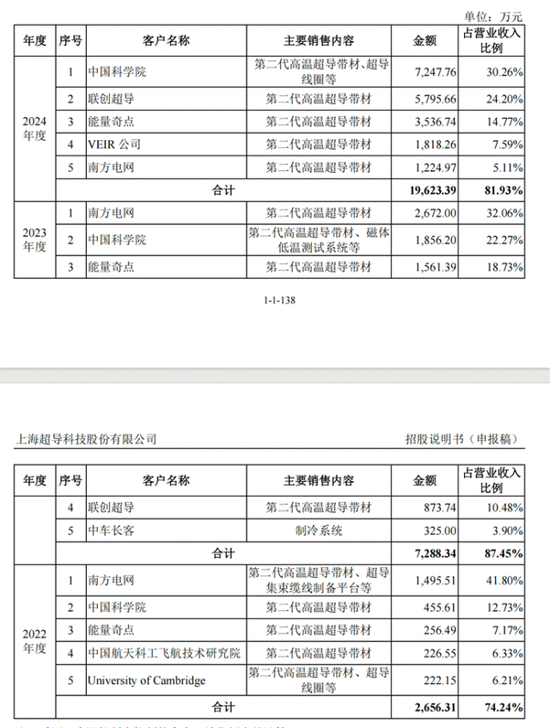

此次上海超导计划通过IPO募集12亿元资金,全部投入到二代高温超导带材生产及总部基地项目中。然而,考虑到下游项目的极大不确定性,如果项目进度进一步放缓,公司极有可能面临库存积压和设备闲置的困境。此外,2024年前五大客户接近82%的营收占比无疑为其产量和销量蒙上了更深的阴影。

客户集中度远超行业均值

在高温超导材料行业产业化初期,客户结构的集中化特征往往成为企业发展的潜在隐患。上海超导的客户集中度问题尤为突出,其业务增长对少数核心客户的依赖度较高,潜藏着显著的经营风险。

从招股书披露的数据来看,2022-2024年,上海超导前五大客户贡献的收入占比分别达到74.24%、87.45%、81.93%,,连续三年维持在 80% 左右的高位。这种客户集中程度远超新材料行业平均水平——据Wind数据显示,A股新材料板块公司前五大客户平均收入占比通常在30%-50%区间,而上海超导的这一指标是行业均值的1.6-2.5倍。其中,2024年第一大客户中国科学院贡献收入7247.76万元,占全年营收的30.26%;2023年南方电网以2672万元收入占据32.06%的份额,2022年该比例更是高达41.8%。

年公司前五大客户,图自招股书

此外,客户结构的特殊性加剧了这种集中风险。上海超导的核心客户群体可分为三类:以中国科学院为代表的科研机构、以南方电网为代表的电网国企、以联创超导和能量奇点为代表的商业化科技公司。

这三类客户的采购行为均呈现强烈的“项目制”特征:科研机构的采购与国家大科学装置建设周期绑定,如BEST装置项目的阶段性采购;电网国企受年度投资计划和政策导向影响,如 35kV超导电缆示范工程的集中采购;商业化科技公司则依赖核聚变装置研发进度,如能量奇点“洪荒70”的定制化订单。这种非连续性采购模式导致公司收入波动剧烈——典型如南方电网的采购额从2023年的2672万元骤降至2024年的1224.97万元,占比从32.06%断崖式下跌至5.11%。

更深层次的风险在于客户合作的不确定性。科研机构的采购预算受财政拨款周期影响显著,电网国企的投资规划则与新能源并网、智能电网建设等政策密切相关,而商业化科技公司如联创超导、能量奇点、星环聚能等,均处于成长期(资料显示,联创超导成立于2019年,能量奇点成立于2021年,星环聚能成立于2021年),其研发项目若遭遇技术瓶颈或融资困难,将直接传导至上游材料采购环节,这类企业的现金流稳定性远低于传统国企,存在付款周期延长甚至坏账的潜在风险。

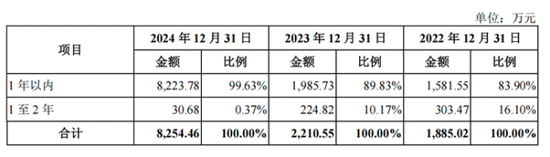

招股书数据显示,上海超导的应收账款规模在2024年末出现显著增长。截至2024年12月31日,公司应收账款余额达到8254.46万元,较2023年末的2210.55万元增加6043.91万元,增幅高达273.41%。这一增长幅度远超同期营业收入187.4%的增速,反映出公司资金回笼节奏与业务扩张速度出现一定程度的不匹配。

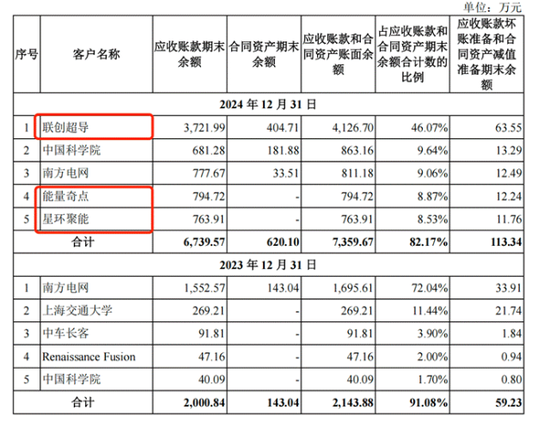

拆分上海超导应收账款与合同资产合计余额前五名客户来看,商业化科技公司在其中占据主导地位。具体而言,联创超导以3721.99万元的期末余额位居首位,能量奇点与星环聚能分别以794.72万元、763.91万元位列第四和第五位。

高毛利率可持续性存疑

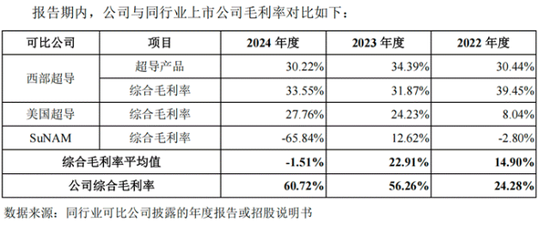

上海超导毛利率的陡峭攀升态势,在行业对比中显得格外突兀:2024年上海超导的毛利率高达60.52%,较2022 年的23.49%大幅增长,较2023年的55.77%也实现了4.75个百分点的增长。

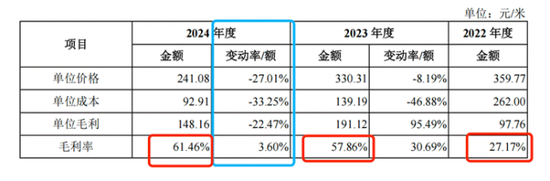

招股书数据显示,报告期内上海超导的主营业务毛利全部由第二代高温超导带材贡献,该部分毛利率从2022年27.17%大幅提升至2024年61.46%。其中2024年其带材的单位价格、单位成本、单位毛利均有所下降,分别为-27.01%、-33.25%、-22.47%,由于单位价格下降幅度低于单位成本下降幅度,因此该产品毛利率呈现上升趋势。

但需要看到的是,同行业中,西部超导的综合毛利率近三年保持在31.87%-39.45%之间,美国超导在8.04%-27.76%之间,而韩国SuNAM 更是在2024年度录得-65.84%的毛利率,由此不难看出,上海超导2024年60.52%的毛利率在行业中显得格外突出,其可持续性存在较大疑问。

更值得警惕的是价格与成本的反向变动趋势。2022-2024 年公司带材单位价格年均降幅达18.7%,而单位成本年均降幅为23.5%,成本下降幅度领先价格下降幅度的态势能否持续,取决于规模化生产的成本优化空间是否仍存。

从行业规律看,高温超导材料的成本下降存在边际递减效应——全球高温超导材料价格从2010年的数万元/米降至2024年的千元级/米,随着行业产能扩张,价格下行压力将持续加大。

从成本结构看,2024年公司营业成本中原材料占比84.96%,其中银靶材、哈氏合金基带等关键原料价格受大宗商品市场波动影响显著。2024年银靶材采购单价同比上涨51.1%,已对成本控制形成压力。尽管公司通过工艺改进降低了单位原料消耗量,但当原材料价格涨幅超过工艺优化带来的成本节约时,单位成本下降趋势可能逆转。

市场竞争加剧将进一步压缩毛利率空间。目前全球仅上海超导与日本 Fujikura实现千公里级量产,但若美国超导、韩国SuNAM等企业加速扩产(SuNAM计划2026年产能提升至2000公里/年),行业可能陷入价格战。历史上,美国超导为抢占市场曾采取低价策略,将超导带材价格降至竞争对手的70%,这种竞争策略对行业整体毛利率水平造成了显著冲击。

从产品结构看,主营业务毛利几乎全部由第二代高温超导带材贡献,该业务毛利率从2022 年的27.17%跃升至2024年的61.46%,成为拉动整体毛利率的核心动力。这种增长源于“价格降幅小于成本降幅”的财务现象:2024年带材单位价格同比下降27.01%,但单位成本降幅更大,达到33.25%,使得单位毛利仅下降22.47%,毛利率反而提升。

综合来看,上海超导当前的高毛利率是行业阶段性红利、成本优化与产品结构共同作用的结果。但随着市场竞争加剧、原材料价格波动及下游需求结构变化,60% 以上的毛利率水平恐难长期维持。

尽管上海超导在2024年实现了营收与净利润的双增长,凭借千公里级二代高温超导带材量产能力确立了行业领先地位,且高温超导材料市场前景广阔,但公司在冲刺科创板的关键节点上,仍需直面多重现实挑战。

未来,上海超导能否突破产业化瓶颈、优化客户结构、维持盈利韧性,将直接决定其在资本市场的长期价值,这既是对公司技术转化能力的考验,也是对其市场化运营水平的挑战。

※此文为翠鸟资本原创文章,未获授权请勿转载。本文亦在雪球、财富号、同顺号、新浪微博、新浪看点、和讯、界面、百家号、企鹅号、搜狐号、网易号、头条号、一点号、爱股票、格隆汇等平台同步更新。投稿及商务合作请联系:13552947334(仅微信)/cnzb2017@163.com(邮箱)

江西银行2024财报透视:不良率2.15%居行业高位,客户集中度风险待解

矿区无人驾驶企业易控智驾冲刺港股:营收狂飙亏损也暴增,供应商、客户集中度高且有重叠,紫金矿业持股4%

债务可持续性存疑 渣打称2026年美元可能面临“大幅”下跌风险

林清轩赴港IPO:虚假宣传数次被罚,高毛利率背后“自导自演”专家认证

摩尔线程冲刺科创板:拟募资80亿 投前估值246亿 创始人出自英伟达

盐津铺子高增长能否持续?营收增速明显收窄 毛利率持续下滑资本开支蚕食现金流

长风药业IPO屡战屡败背后:单品依赖症难解高毛利率或难维持 大额医院拜访费用或存贿赂风险

“科创板八条”一周年,艾力斯、百利天恒、晶合集成等多位科创板公司掌门人发声!

华安基金科创板ETF周报:陆家嘴论坛释放重磅信号,科创板第五套标准重启

立讯精密赴港上市:第一大客户营收占比70%,近十年毛利率从22.88%降至10.41%,王来春王来胜年薪涨260%引争议